Der Landesjagdverband Nordrhein–Westfalen bietet auf seiner Seite ein Plakat an, das eine Höhlenmalerei zeigt, auf der zwei menschliche Figuren einige Hirsche mit Speeren jagen. Das Bild ist mit der Zeile „Ohne Jagd keine Menschheit!“ überschrieben. – Ein großes Wort und mancher wird sich fragen, was das eigentlich bedeuten soll.

Es gibt die Annahme, daß unsere Art ihr großes Gehirn erst entwickeln konnte, als sie sich, mit Hilfe von Faustkeilen, das Knochenmark von Tieren als Nahrung erschließen konnte. Vermutlich waren „wir“ in dieser Zeit Aasfresser, die sich an den Beuteresten von Raubtieren bedienten. (Das würde auch erklären, warum unsere Magensäure der von Hyänen ähnlich ist). Im nächsten Schritt jagten unsere Vorfahren dann selber, indem sie Beutetiere zu Tode hetzten. Das klingt spektakulärer, als es vermutlich war. Menschen sind eher Langstreckenläufer, während die Beutetiere Sprinter waren. Man lief also auf langer Strecke hinterher und brachte das Wild immer wieder auf die Läufe, bis es nicht mehr konnte. Die Veränderung in der Nahrung – die Jagd – wirkte sich auf unsere Evolution aus und langsam entstand der Homo Sapiens.

Vieles spricht dafür, daß das so geschehen ist – es ist plausibel – die Forschung ist aber sicher noch nicht abgeschlossen.

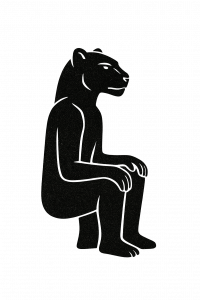

Unbestritten ist aber, daß die im Braunkohletagebau in Schöningen (Niedersachsen) gefundenen Speere über 300.000 Jahre alt sind und dem Homo Heidelbergiensis zugerechnet werden, der ein Vorfahr der Neandertaler war. Sie sind die ältesten bekannten Jagdgeräte der Welt und lassen auf Arbeitsteilung und gemeinschaftliche Jagd schließen. Auch die Anfänge der Kunst – die vielleicht als wichtigstes Merkmal menschlicher Kultur gilt – zeigen einen starken Bezug zur Jagd. Seien es die über 50.000 Jahre alten Höhlenmalereien auf Sulawesi, die drei Menschen und ein Wildschwein zeigen, die älteste bekannte Skulptur, der aus Elfenbein geschnitzte Löwenmensch von Hohlenstein-Stadel, der etwa 40.000 Jahre alt ist oder die Tierfiguren aus der Chauvet-Höhle in Frankreich (ca. 36.000 Jahre) – stets wird der Bezug zwischen dem Menschen und den Tieren hergestellt und häufig ganz direkt die Jagd abgebildet. Auch der Gedanke, daß sich hier eine religiöse oder spirituelle Vorstellung damit verbindet, scheint nicht abwegig.

Natürlich ist uns die Entwicklung der letzten Jahrtausende und Jahrhunderte besser zugänglich. Sei es der alttestamentarische Jäger Nimrod, die Legenden um die Heiligen Eustachius oder Hubertus, immer wieder zeigt sich die große, sogar spirituelle Bedeutung der Jagd und – gerade im Bezug auf den heiligen Hubertus – die Notwendigkeit des Mitgefühls und des richtigen Maßes.

Es ist somit nicht überraschend, daß sich im frühen neunzehnten Jahrhundert der Gedanke der Waidgerechtigkeit herausbildete, der im deutschsprachigen Raum das Selbstverständnis der Jagd entscheidend prägte und in den darauf folgenden zwanzig bis vierzig Jahren die Entstehung des allgemeinen Tierschutzgedankens anschob.

Das Plakat des Landesjagdverbandes in Nordrhein-Westfalen spricht vermutlich eine einfache Wahrheit aus, deren Wert kaum überschätzt werden kann. Offenbar begleitet die Jagd den Mensch seit Anbeginn seiner Existenz, schlägt sich in seiner alltäglichen Praxis, in seiner Kunst und seiner Fähigkeit zum Mitgefühl und zur Rücksicht nieder und wenn es ein immaterielles Kulturerbe gibt, dann gehört das jagdliche Brauchtum und die waidgerechte Jagd unbedingt dazu.

An dieser Stelle kann ein vorbereiteter Antrag zur Anerkennung der waidgerechten Jagd als immaterielles Kulturerbe heruntergeladen werden.Er kann verändert oder angepasst werden und muß bis zum Oktober dieses Jahres an den zuständigen Ansprechpartner in jedem Bundesland geschickt werden. (Die Ansprechpartner sind hier zu finden).

Es hilft der Sache, wenn möglichst viele jagdliche Gemeinschaften diesen Antrag stellen.